交換身分,體驗人生

從別人的角度,看見不一樣的世界

從別人的角度,看見不一樣的世界

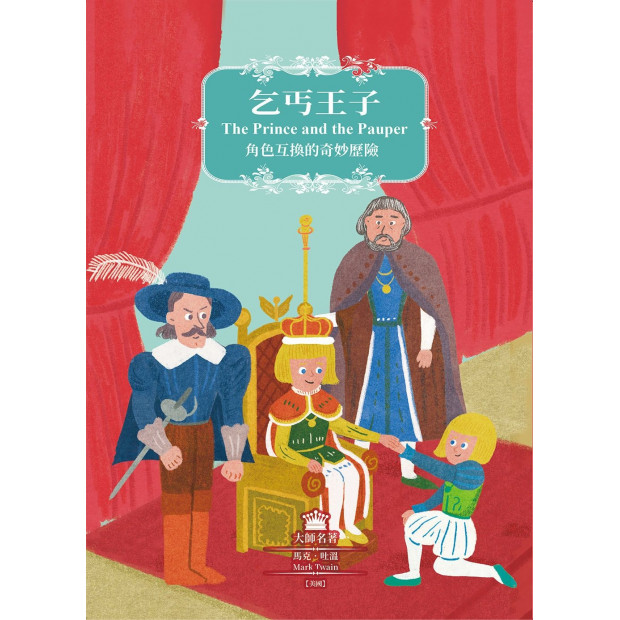

住在「垃圾大院」的湯姆是一名靠乞討維生的乞丐,和他同一天出生的愛德華則是大家捧在手掌心的高貴王子。因緣際會下,兩人遇見彼此,並意外交換了身分。湯姆實現了自己的「國王夢」,在皇宮裡過著養尊處優的生活,生性憐憫的他施行仁政,關切著底層百姓的生活;愛德華雖然成為猶如過街老鼠般的存在,卻幸運碰上富有正義感的亨頓,三番兩次地將他從危險中救出來。這一連串可怕的遭遇會對真正的王子帶來什麼體悟?愛德華能否順利揭開真相,奪回屬於自己的王位?

編輯的話:

每個人從小到大多少都會有羨慕別人的時候,當我們是孩子時,更容易對那些家境優渥的同學感到欣羨不已,有時都會暗自希望能夠和對方交換身分,享受豐富的物質生活。《乞丐王子》就是一本描述兩位男孩身分對調的奇妙故事,然而豪華的皇宮就沒有任何缺點嗎?淪為乞丐的王子又會從中獲得什麼體悟呢?家長們不妨藉由此書,引領孩子換位思考,並傳遞一個重要的觀念:每個人的處境都有優、缺點,只要努力活出自我,就是最好的人生!

【大師名著】精選系列

經典文學珍藏,值得一讀再讀!

本系列精選橫跨世界各國的暢銷名著,經過歲月長河的淘洗砥礪,在世世代代的讀者眼中仍持續發光閃耀,是孩子啟蒙文學素養必讀的優良讀物。大師們以透亮的眼光觀察生活和社會,用豐厚洗鍊的文采刻劃人性,寫出最具反映真實人生的故事。引人入勝的劇情和深得人心的角色,將深刻感動並啟迪孩子,為每一顆純真的心,澆注成長路上需要的愛、勇氣與智慧。

★反映社會現實的諷刺文學

★滿足孩子「角色扮演」的經典童書

本書特色

【培養孩子文學素養的最佳啟蒙優良讀物】

19世紀後期,美國不僅政治貪污腐敗,社會的貧富差距也愈來愈大。馬克.吐溫見到這種情形,便放下已開始撰寫的《密西西比河上的生活》,改由創作《乞丐王子》來回應那個動盪的年代。他從十六世紀中葉的英國,找到了寄託美國現實的外殼。一個是俗稱「羊吃人」的圈地運動,造成英國農民數量銳減;一個則是農業機械化,導致大批農民失業。作者利用兩段時間和國度截然不同的歷史,以及鮮明的對照手法,間接呈現了資本主義下的悲歌。

第一章 愛德華和湯姆相遇

第二章 交換身分

第三章 湯姆的宮廷生活

第四章 愛德華的救命恩人

第五章 湯姆國王

第六章 陷入困境的愛德華

第七章 鋃鐺入獄

第八章 加冕大典

第九章 國王愛德華六世

第二章 交換身分

第三章 湯姆的宮廷生活

第四章 愛德華的救命恩人

第五章 湯姆國王

第六章 陷入困境的愛德華

第七章 鋃鐺入獄

第八章 加冕大典

第九章 國王愛德華六世

專文導讀(節錄)

劉美瑤(兒童文學作家)

《乞丐王子》是美國作家馬克.吐溫的文學作品,馬克.吐溫以幽默諷刺的寫作風格聞名於世,詼諧與辛辣的批判在他的另外兩本經典作品《湯姆歷險記》與《頑童歷險記》中尤其明顯。相較於後兩者,本書雖然同樣以兒童作為主角、以英雄漫遊呈現作者對社會的洞察與剖析,但是在筆觸上,馬克.吐溫並無使用展現旅行風光的寫作手法,而是採用與英國作家狄更斯較為相近的寫實筆觸,抒發悲憫與人道關懷。

《乞丐王子》以英國十六世紀社會為背景,文中出現的主角:愛德華六世,以及其他配角:亨利八世、瑪麗公主、伊莉莎白公主、簡.格雷小姐皆真有其人,因此可以把這本作品看作是歷史小說。

歷史小說大都是以曾經存在的人事物作為鋪墊,從中虛構/再現人間真相或真理。從這個觀點來看《乞丐王子》,故事讓愛德華六世與虛構的主角乞丐湯姆交換身分,「真」王子變成了「假」乞丐,流浪民間,親炙底層人民的窮苦艱困,宗教改革、經濟問題帶來的不安與暴亂,同時揭露在愛德華與讀者面前。

另一個主角假王子湯姆則是在英國皇室中遊歷了一回,讀者隨著湯姆的眼睛,一窺施行酷政的亨利八世身為慈愛父親的那一面,以及從年輕時便保守冷酷的瑪麗公主。

一、英國皇室

亨利八世:都鐸王朝(一四八五至一六○三年間統治英格蘭王國及其附屬領土的王朝)的第二任國王,一五○九年即位,一五四七年逝世,在位期間總共娶了六個皇后。為了與第一任皇后凱瑟琳離婚再娶,與羅馬天主教廷(舊教)反目,最後索性脫離教廷,推動宗教改革,並建立新教,擴張英國皇室的權力;同時發起「廢除修道院運動」,諸多修道院院長與天主教徒因此遭受宗教迫害。

愛德華六世:亨利八世與第三任皇后珍•西摩的兒子,即位時僅九歲,真實的愛德華六世是個聰敏的孩子,博覽群書但體弱多病,在位僅七年,年方十五就因病過世。《乞丐王子》是馬克.吐溫以愛德華繼位前的那段時間,融入宗教迫害背景的創作。與其交換身分的湯姆、民間襄助的友人亨頓,以及愛德華因曾與百姓同苦而立下改革律政的情節皆為虛構。

瑪麗公主:亨利八世與第一任皇后凱瑟琳的女兒,因凱瑟琳被廢而受亨利八世冷落,陰暗的童年造就她冷酷的個性,繼位後處死了超過三百名新教徒,而有「血腥瑪麗」的稱號。她的殘酷可從本書第八章〈加冕大典〉,不滿假王子湯姆施行仁政、赦免囚犯的敘述中得知。

伊莉莎白公主:亨利八世與第二任皇后安.寶琳的女兒,也是都鐸王朝的最後一位君主。

簡.格雷小姐:愛德華六世的堂姐,與愛德華關係和睦,並同樣信奉新教。愛德華六世為了防止國家再次落入舊教勢力,下令廢除瑪麗公主和伊莉莎白公主的繼承資格,改立簡.格雷小姐為合法繼承者,但她在位僅僅九天(因此有九日女王之稱),就被瑪麗公主推翻王位。

二、英國建築

書中有兩個重要的場景,分別是倫敦塔與西敏寺。倫敦塔是專門關押貴族囚犯的牢獄,書中的配角諾福克公爵、簡.格雷小姐及伊莉莎白公主都曾被關進倫敦塔中;西敏寺大教堂則是冊封英國統治者的地點,如故事所述,皇家隊伍會從倫敦塔出發,一路遊行至西敏寺舉行加冕典禮。愛德華在典禮前一晚躲過工人們的視線,偷溜進西敏寺睡覺,就是為了隔日能當眾奪回自己的王位。

三、虛實交錯的追求與省思

替換身分、角色扮演,不僅是孩童們常玩的遊戲,也是成人們的幻想。古今中外有不少以交換身分為發想的文本,比如德國作家Erich Kästner的《雙胞胎麗莎與羅蒂》(後改編成電影《天生一對》)、美國作家Mary Rodgers的《怪誕星期五》( 後改編成電影《辣媽辣妹》)。這些故事情節皆有類似之處:主角藉由另一種身分的體驗,省思自我、改變自己與他人的境遇,進而成就更為美滿的人生。

「交換身分」緣起於對現實的不滿,家境貧寒的湯姆嚮往華貴的王子身分,尊榮的愛德華不滿繁瑣的皇室禮儀,渴望體驗自由,於是互換人生實現他們的欲望,然而欲望的彼岸並非理想人生的此岸。穿上華服的湯姆必須擔起統治國家的責任,起初活在被揭發的恐懼中,隨著習慣權力加身逐漸產生霸占王位的惡念,因而拒絕與母親相認,但他隨後因良心未泯而醒悟皇室生活如同牢籠。

至於渴望自由的愛德華在喪失權力、地位後,方知宮牆外的百姓受階級、經濟、宗教以及諸多酷政所囿,不僅不自由,受冤屈、迫害、處死更是家常便飯,因此深知國王責任之重。他以此為鑑,告誡自己即位後定要竭力為百姓提供更好的生活。

兩人在各自經歷一番遊歷後,終於換回身分,而這段離家的旅程也使得兩個主角不僅認同原來的自我,同時也因為另一種人生的體驗,對他人更悲憫、寬容。

《乞丐王子》形式簡單,套用英雄離家→返家模式,書寫兒童小說的永恆主題:啟蒙與成長。從篇幅來看,馬克.吐溫更側重愛德華的驚險旅程,這段歷險不僅揭露當時存在於英國社會的問題,也呈現作者對英國貴族的殘苛、階級不平等,以及宗教動亂的批判。

《乞丐王子》除了諭示讀者,每個人的人生皆有各自的難處與幸福,也強調受教育的重要,比如湯姆之所以能通過亨利八世的拉丁文測試、擔負施政責任,皆是因為曾受教於安德魯神父;而愛德華即位後任命湯姆為基督慈善學校的校長,除了確保那些孤兒衣食無虞,更必須讓他們接受教育,以提升修養。

真假交替、虛實相應的敘述使得《乞丐王子》彰顯出歷史小說的意義:既能映照出當時的社會面貌,也啟發讀者重新思考歷史呈現的角度;最重要的是以古看今,反思自己身處的環境。

劉美瑤(兒童文學作家)

《乞丐王子》是美國作家馬克.吐溫的文學作品,馬克.吐溫以幽默諷刺的寫作風格聞名於世,詼諧與辛辣的批判在他的另外兩本經典作品《湯姆歷險記》與《頑童歷險記》中尤其明顯。相較於後兩者,本書雖然同樣以兒童作為主角、以英雄漫遊呈現作者對社會的洞察與剖析,但是在筆觸上,馬克.吐溫並無使用展現旅行風光的寫作手法,而是採用與英國作家狄更斯較為相近的寫實筆觸,抒發悲憫與人道關懷。

《乞丐王子》以英國十六世紀社會為背景,文中出現的主角:愛德華六世,以及其他配角:亨利八世、瑪麗公主、伊莉莎白公主、簡.格雷小姐皆真有其人,因此可以把這本作品看作是歷史小說。

歷史小說大都是以曾經存在的人事物作為鋪墊,從中虛構/再現人間真相或真理。從這個觀點來看《乞丐王子》,故事讓愛德華六世與虛構的主角乞丐湯姆交換身分,「真」王子變成了「假」乞丐,流浪民間,親炙底層人民的窮苦艱困,宗教改革、經濟問題帶來的不安與暴亂,同時揭露在愛德華與讀者面前。

另一個主角假王子湯姆則是在英國皇室中遊歷了一回,讀者隨著湯姆的眼睛,一窺施行酷政的亨利八世身為慈愛父親的那一面,以及從年輕時便保守冷酷的瑪麗公主。

一、英國皇室

亨利八世:都鐸王朝(一四八五至一六○三年間統治英格蘭王國及其附屬領土的王朝)的第二任國王,一五○九年即位,一五四七年逝世,在位期間總共娶了六個皇后。為了與第一任皇后凱瑟琳離婚再娶,與羅馬天主教廷(舊教)反目,最後索性脫離教廷,推動宗教改革,並建立新教,擴張英國皇室的權力;同時發起「廢除修道院運動」,諸多修道院院長與天主教徒因此遭受宗教迫害。

愛德華六世:亨利八世與第三任皇后珍•西摩的兒子,即位時僅九歲,真實的愛德華六世是個聰敏的孩子,博覽群書但體弱多病,在位僅七年,年方十五就因病過世。《乞丐王子》是馬克.吐溫以愛德華繼位前的那段時間,融入宗教迫害背景的創作。與其交換身分的湯姆、民間襄助的友人亨頓,以及愛德華因曾與百姓同苦而立下改革律政的情節皆為虛構。

瑪麗公主:亨利八世與第一任皇后凱瑟琳的女兒,因凱瑟琳被廢而受亨利八世冷落,陰暗的童年造就她冷酷的個性,繼位後處死了超過三百名新教徒,而有「血腥瑪麗」的稱號。她的殘酷可從本書第八章〈加冕大典〉,不滿假王子湯姆施行仁政、赦免囚犯的敘述中得知。

伊莉莎白公主:亨利八世與第二任皇后安.寶琳的女兒,也是都鐸王朝的最後一位君主。

簡.格雷小姐:愛德華六世的堂姐,與愛德華關係和睦,並同樣信奉新教。愛德華六世為了防止國家再次落入舊教勢力,下令廢除瑪麗公主和伊莉莎白公主的繼承資格,改立簡.格雷小姐為合法繼承者,但她在位僅僅九天(因此有九日女王之稱),就被瑪麗公主推翻王位。

二、英國建築

書中有兩個重要的場景,分別是倫敦塔與西敏寺。倫敦塔是專門關押貴族囚犯的牢獄,書中的配角諾福克公爵、簡.格雷小姐及伊莉莎白公主都曾被關進倫敦塔中;西敏寺大教堂則是冊封英國統治者的地點,如故事所述,皇家隊伍會從倫敦塔出發,一路遊行至西敏寺舉行加冕典禮。愛德華在典禮前一晚躲過工人們的視線,偷溜進西敏寺睡覺,就是為了隔日能當眾奪回自己的王位。

三、虛實交錯的追求與省思

替換身分、角色扮演,不僅是孩童們常玩的遊戲,也是成人們的幻想。古今中外有不少以交換身分為發想的文本,比如德國作家Erich Kästner的《雙胞胎麗莎與羅蒂》(後改編成電影《天生一對》)、美國作家Mary Rodgers的《怪誕星期五》( 後改編成電影《辣媽辣妹》)。這些故事情節皆有類似之處:主角藉由另一種身分的體驗,省思自我、改變自己與他人的境遇,進而成就更為美滿的人生。

「交換身分」緣起於對現實的不滿,家境貧寒的湯姆嚮往華貴的王子身分,尊榮的愛德華不滿繁瑣的皇室禮儀,渴望體驗自由,於是互換人生實現他們的欲望,然而欲望的彼岸並非理想人生的此岸。穿上華服的湯姆必須擔起統治國家的責任,起初活在被揭發的恐懼中,隨著習慣權力加身逐漸產生霸占王位的惡念,因而拒絕與母親相認,但他隨後因良心未泯而醒悟皇室生活如同牢籠。

至於渴望自由的愛德華在喪失權力、地位後,方知宮牆外的百姓受階級、經濟、宗教以及諸多酷政所囿,不僅不自由,受冤屈、迫害、處死更是家常便飯,因此深知國王責任之重。他以此為鑑,告誡自己即位後定要竭力為百姓提供更好的生活。

兩人在各自經歷一番遊歷後,終於換回身分,而這段離家的旅程也使得兩個主角不僅認同原來的自我,同時也因為另一種人生的體驗,對他人更悲憫、寬容。

《乞丐王子》形式簡單,套用英雄離家→返家模式,書寫兒童小說的永恆主題:啟蒙與成長。從篇幅來看,馬克.吐溫更側重愛德華的驚險旅程,這段歷險不僅揭露當時存在於英國社會的問題,也呈現作者對英國貴族的殘苛、階級不平等,以及宗教動亂的批判。

《乞丐王子》除了諭示讀者,每個人的人生皆有各自的難處與幸福,也強調受教育的重要,比如湯姆之所以能通過亨利八世的拉丁文測試、擔負施政責任,皆是因為曾受教於安德魯神父;而愛德華即位後任命湯姆為基督慈善學校的校長,除了確保那些孤兒衣食無虞,更必須讓他們接受教育,以提升修養。

真假交替、虛實相應的敘述使得《乞丐王子》彰顯出歷史小說的意義:既能映照出當時的社會面貌,也啟發讀者重新思考歷史呈現的角度;最重要的是以古看今,反思自己身處的環境。

作者簡介

馬克.吐溫(Mark Twain,1835~1910)

美國作家、著名的幽默大師與演說家。憑著幽默、機智與名氣,堪稱美國最知名人士之一。他的作品具有濃烈的美國本土風格,筆法誇大直接,最擅長描寫生活紀實的冒險故事,幽默的敘事中深藏反思的批判,富有社會正義感,因此有「文學中的林肯」之稱。

繪者簡介

咚東 Dong Dong

本名劉韋廷,現為自由接案插畫家、繪本作家、課程講師。擅長兒童插畫與繪本創作,常將動物擬人化為繪本的角色,希望能以簡單純真的畫面,帶出更多的感動與快樂。作品有繪本《會是支全壘打嗎?》、《真正的終點是永無止盡的追尋》等。

Facebook:咚東 // Dong⊃2;

Instagram:dong_art_illustration

馬克.吐溫(Mark Twain,1835~1910)

美國作家、著名的幽默大師與演說家。憑著幽默、機智與名氣,堪稱美國最知名人士之一。他的作品具有濃烈的美國本土風格,筆法誇大直接,最擅長描寫生活紀實的冒險故事,幽默的敘事中深藏反思的批判,富有社會正義感,因此有「文學中的林肯」之稱。

繪者簡介

咚東 Dong Dong

本名劉韋廷,現為自由接案插畫家、繪本作家、課程講師。擅長兒童插畫與繪本創作,常將動物擬人化為繪本的角色,希望能以簡單純真的畫面,帶出更多的感動與快樂。作品有繪本《會是支全壘打嗎?》、《真正的終點是永無止盡的追尋》等。

Facebook:咚東 // Dong⊃2;

Instagram:dong_art_illustration